2024年公共营养师每日一练《三级》9月27日专为备考2024年三级考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。

判断题

1、营养不良浮肿型多补充蛋白质,消瘦型多补充能量。( )

答 案:对

2、婴幼儿和儿童维生素A缺乏的发生率低于成人。()

答 案:错

解 析:婴幼儿和儿童维生素A缺乏的发生率远高于成人。

3、24h回顾法对调查员的要求不高。()

答 案:错

解 析:24h回顾法多用于家庭中个体的食物消耗状况调查,对调查员的要求比较高,需要掌握一定的调查技巧,并加上诚恳的态度,才能获得准确的食物消耗资料。

4、营养不良的小儿,胸围超过头围的时间往往提前。()

答 案:错

解 析:营养不良的小儿,由于胸部肌肉和脂肪发育较差,胸围超过头围的时间较迟。

单选题

1、某幼儿园就餐人数早餐、午餐各60名,晚餐50名,群体人日数为( )。

- A:45

- B:47

- C:53

- D:57

答 案:D

解 析:总人日数=早餐用餐人数×早餐餐次比+午餐用餐人数×午餐餐次比+晚餐用餐人数×晚餐餐次比=60×30%+60×40%+50×30%=57人日。

2、体内缺铁处于红细胞生成缺铁期的表现是()。

- A:出现临床症状

- B:游离原卟啉浓度升高

- C:运铁蛋白浓度升高

- D:血红蛋白浓度下降

答 案:B

解 析:红细胞生成缺铁期表现为血清铁浓度下降,运铁蛋白浓度降低和游离原卟啉浓度升高,但血红蛋白浓度尚未降至贫血标准,处于亚临床阶段。

3、胶体和β葡聚糖含量的增多对GI值的影响是()。

- A:使之升高

- B:使之降低

- C:无变化

- D:先升高,后降低

答 案:B

解 析:胶体和β葡聚糖是黏性纤维,含量升高后使GI值降低。

4、坏血病常发生在患( )的儿童。

- A:维生素C缺乏

- B:维生素D缺乏

- C:维生素E缺乏

- D:维生素A缺乏

答 案:A

解 析:暂无

多选题

1、按不同检测目的,粪便的保存可使用( )。

- A:固定保存

- B:冷藏保存

- C:运送培养基保存

- D:冷冻保存

- E:常温保存

答 案:ABCD

2、营养咨询对象有( )。

- A:患病人群

- B:住院病人

- C:门诊病人

- D:健康人群

- E:社区居民

答 案:ABCDE

3、食物中蛋白质含量可通过下列()指标来确定。

- A:总氨量×氮折算系数

- B:总氮量×氮折算系数

- C:总氮量×氨折算系数

- D:食物中各氨基酸含量的总和

- E:食物中各必需氨基酸含量的总和

答 案:BD

4、预包装食品标签通则GB7718-2004规定的非强制标示内容有()。

- A:生产日期

- B:批号

- C:保质期

- D:食用方法

- E:营养成分

答 案:BDE

简答题

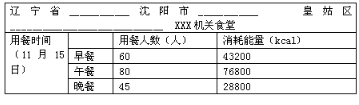

1、下面是公共营养师采用对某机关食堂2007年11月15日一天的情况进行的膳食调查后填写的食物量登记表。 (1)计算11月15日就餐人日数。

(2)计算平均每人每日食物摄入量。

(1)计算11月15日就餐人日数。

(2)计算平均每人每日食物摄入量。

答 案:(1)早餐餐次比=43200÷(43200+76800+28800)=29.03%; 中餐餐次比=76800÷(43200+76800+28800)=51.61%; 晚餐餐次比=28800÷(43200+76800+28800)=19.36%; 就餐人日数=60×29.03%+80×51.61%+45×19.36%=67人日。 (2)平均每人每日食物摄入量(kcal)=实际消耗量÷总人日数=(43200+76800+28800)÷67=2220.9kcal。

2、下面是公共营养师采用对某机关食堂2007年11月15日一天的情况进行的膳食调查后填写的食物量登记表。

计算11月15日就餐人日数。

答 案:早餐餐次比=43200÷(43200+76800+28800)=29.03%;中餐餐次比=76800÷(43200+76800+28800)=51.61%;晚餐餐次比=28800÷(43200+76800+28800)=19.36%;就餐人日数=60×29.03%+80×51.61%+45×19.36%=67人日。

3、家庭中可使用哪些方法来预防或延缓食品的腐败变质?

答 案:预防食品腐败变质,主要是针对引起腐败变质的各种因素而采取各种合理的加工处理和食品保藏措施。家庭常用的食品保藏和加工方法有冷藏、加热、盐腌和干燥、酸渍和酸发酵等。(1)冷藏。即使用冰箱保藏食品,对食品质量影响不大且相对安全。低温可降低微生物的繁殖速度和降低化学反应速度。食品冷藏方法可分为冷却和冷冻两类。冷却是指使食品温度适当降低(一般降至0℃~4℃)的保藏方法(即普通冰箱的冷藏室),而冷冻则是指在0℃以下使食品冻结的保藏方法(即普通冰箱的冷冻室)。

(2)加热。食品加热至60℃以上即属于热处理。如63℃30min的传统巴氏消毒法能杀死繁殖型微生物,包括常见致病菌,同时可最大限度保持食品结构和营养素,多用于鲜奶、啤酒、酱油和某些饮料的杀菌。食品热处理最常用的温度100℃(即煮沸,以常压下水沸为标志),可消除绝大多数病原微生物,同时也是习惯上认为食物生熟的界限温度。100~121℃属于高温杀菌,必须借助高压方可达到,多用于家庭制作罐头等需长期无菌保藏的食品。家庭食品加热处理除传统烹调外,还可使用微波加热和电磁炉等。微波属于高频电磁渡,其加热的特点是使食品内水分子产热,故升温快且受热均匀,杀菌效果好(如大肠杆菌15s可全部杀灭),营养素损失少,且节省能源,通用予水分分布均匀食品的加热和再加热。但应注意加热温度太高和时间太长可产生一些有毒性的化学物,反复加热的煎炸油中禽大量的过氧化物、低分子分解产物、脂肪酸的二聚体和多聚体等有害物质。

(3)盐腌和干燥盐腌保藏食品使用的食盐浓度应达到10%以上,并应注意在盐渍初期要严防食品污染与腐败变质。盐腌后加以干燥处理可加强其防腐作用,如香肠、腊肉等。干燥后的食品也应注意密闭包装或低温保存,防止吸水。

(4)酸渍或酸发酵酸渍指用醋酸或食醋浸泡食品,其醋酸浓度达到1.7%以上(pH值2.5以下)。醋发酵主要指利用乳酸杆菌等微生物进行的乳酸发酵和醋酸发酵(如酸泡菜、酸奶等),可抑制大多敷庸败菌的生长。

精彩评论